17/11/2013

La vie du Père Olivaint - Chapitre IX

http ://www.archive.org/details/pierreolivaintpOOclai

PIERRE OLIVAINT, PRETRE DE LA. COMPAGNIE DE JESUS

PAR LE P. CHARLES CLAIR (1890)

CHAPITRE XIX

La tombe du P. Olivaint.

Le P. Olivaint avait annoncé « qu’il fallait à la France le rachat par le sang : non pas le sang des coupables qui se perd dans le sol et reste muet et infécond, mais celui des justes qui crie au ciel, conjurant la justice et implorant la miséricorde. »

Le 26 mai. pour la seconde fois, le sang des justes était versé, et dès le lendemain samedi la Commune était définitivement vaincue. Le dimanche de la Pentecôte, Paris sortait de ses ruines fumantes et l’armée française avait achevé l’œuvre patriotique de la délivrance.

Ce jour-là même, après des fouilles laborieuses, les restes précieux du P. Olivaint et de ses compagnons furent enfin découverts[1]. Vers dix heures du soir, trois cercueils qui les renfermaient, transportés à la maison de la rue de Sèvres, étaient déposés auprès de la dépouille vénérée du P. L Ducoudray et du P. Alexis Clerc.

Le mercredi 31 mai, l’église du Jésus, fermée depuis près de deux mois, se rouvrait pour laisser passer les corps de ceux que la voix publique saluait déjà du nom de martyrs. Le cercueil du P. Olivaint fut placé sur un catafalque un peu en avant des quatre autres : la couronne d’immortelles qui surmontait chacun d’eux n’était pas, en pareille circonstance, un vain ornement, mais l’emblème d’une impérissable mémoire. Des prêtres et des religieux, des officiers et des députés venus de Versailles, remplissaient le chœur et la nef. Une indicible émotion faisait battre les cœurs au souvenir de ces cinq religieux qui avaient passé dans le monde en faisant le bien, et dont la mort avait encore été plus généreuse que la vie.

A partir de ce jour, se produisit « un courant de vénération publique, de reconnaissance et de confiance, large, profond et permanent.[2] » Il fut évident dès lors qu’on ne venait point là pleurer sur des victimes, mais se recommander à des martyrs.

Des caveaux du Mont-Parnasse où les cercueils demeurèrent quelques jours, il fallut, pour obéir à l’impulsion générale, les transférer de nouveau à l’église du Jésus. La chapelle dédiée aux saints martyrs japonais parut être la vraie place pour leurs émules de Paris. Le corps du P. Pierre Olivaint fut déposé au pied même de l’autel, entre les tombes de ses quatre compagnons, et sur le marbre blanc qui le recouvre on grava cette inscription composée par un savant bollandiste, le P. Victor de Buck :

dvm svb altari dei ponvntvr

reqviescvnt hoc loco ossa

petri olivaint parisii

presbyteri societatis iesv

hvic domvi praefecti

vixit annos lv menses iii dies iv

pro pietate mortem oppetiit

vii kal. ivn. a. d. mdccclxxi

Un noble Anglais, né dans l’hérésie, mais revenu généreusement à la foi catholique, ayant lu le récit des touchantes communions de Mazas et de la Roquette, voulut en perpétuer la mémoire en plaçant tout proche des tombeaux la statue du jeune saint Tarsice qui fit à Dieu le sacrifice de sa vie, en portant aux confesseurs de la foi le pain eucharistique : délicate allusion à un dévouement semblable. Le P. Victor de Buck, dans une épitaphe dont les quatre premiers vers sont du pape saint Damase, rapprocha heureusement ces deux souvenirs :

Tarsicium sanctum Christi sacramenta gerentem

Quum malesana manus peteret vulgare profanis,

Ipse animam potius volait dimittere caessus,

Prodere quam canibus rabidis cœlestia membra.

Prisca renascuntur; summo discrimine vitae

Quinis in Domino vinctis par nobile diva

Pabula martyrii portarunt. — Haec pia imago

Sit juxta tumulos titulus memorabilis ausi.[3]

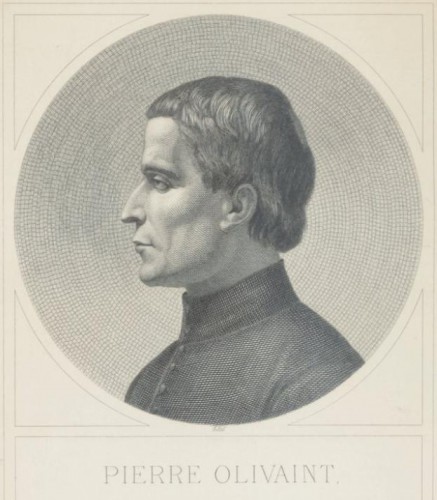

En face de la statue de saint Tarsice et de l’autre côté de l’autel, les nombreux jeunes gens qui, à Vaugirard et à la rue de Sèvres, avaient eu le bonheur d’avoir le P. Olivaint pour maître et pour père, ont élevé, par souscription, un riche monument en marbre ; le portrait qui le décore, reproduit par la gravure, est celui qui se trouve en tête de ce livre. C’est là, dans cette chapelle, que tous les ans les anciens élèves du collège de l’Immaculée-Conception viennent en foule assister à la messe offerte pour leurs condisciples défunts.

Ils ne font en cela que s’associer au grand mouvement de piété qui, depuis sept années, pousse un nombre si considérable de chrétiens vers le tombeau du P. Olivaint. Chaque matin, des prêtres réclament la faveur de célébrer le saint Sacrifice à l’autel des martyrs ; de nombreux fidèles se pressent à la sainte Table. Il n’est presque pas d’heures dans la journée où l’on n’y trouve quelques suppliants. Les grands pèlerinages partis d’Angleterre ou de Belgique et se dirigeant vers Rome et vers Notre-Dame de Lourdes sont venus, tour à tour, prier en ce lieu naguère inconnu et maintenant célèbre dans le monde entier. De toutes parts, des lettres arrivent, pour demander d’insignes faveurs, et le Père chargé d’y répondre suffit à peine à ce pieux et consolant labeur. Et cependant, ainsi que l’affirme le P. de Ponlevoy, on n’omet rien « pour surveiller, pour contenir la dévotion privée dans les limites posées par l’Église. On interdit absolument, on écarte tout ce qui pourrait sembler un signe de culte religieux. Près des tombeaux point de lampes, ni de cierges ; pas d’ex-voto, ni de plaques et d’inscriptions. On permet seulement des fleurs et des couronnes : il y en a bien dans les cimetières. Mais la piété intelligente a imaginé de ne déposer sur les tombes des martyrs que des couronnes rouges et or, emblème de la céleste auréole. Les cinq dalles en sont encadrées, tout le pavé à l’entour en est parsemé ; on en fait des guirlandes le long des murs et souvent on doit enlever les anciennes pour faire place aux nouvelles.[4] »

Il serait absolument impossible de constater le nombre approximatif des reliques du P. Olivaint, distribuées à profusion. Elles se sont répandues, non-seulement dans toute la France, mais dans les pays étrangers, en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie et jusqu’en Amérique.

Il est bien peu de pèlerins qui, après avoir prié à la Chapelle des martyrs, n’expriment le désir de visiter, au moins une fois, la chambre où l’on a réuni les divers objets qui rappellent leur souvenir. Ce musée pieux renferme le triste mobilier de Mazas, quelques autographes, les vêtements perces de balles, troués par les baïonnettes et gardant encore les vestiges du sang dont ils furent inondés, les crucifix et les instruments de pénitence. C’est là qu’on peut constater la cruauté dont le P. Olivaint usait envers son corps, en voyant cette discipline encore rougie et cette autre, armée de pointes de fer. Tant il est vrai qu’il avait lui-même et depuis longtemps commencé son martyre[5] !

Le 26 mai 1872, anniversaire du massacre, il était de toute convenance de célébrer un service funèbre. Mais le Ciel sembla confirmer lui-même l’adage antique : « C’est faire injure à un martyr que de prier pour un martyr. » La date bénie se trouva tomber un dimanche et coïncider avec la fête majeure de la Sainte-Trinité. A raison de cette circonstance qu’on estima providentielle, la couleur blanche devenait de nécessité liturgique ; l’église d’ailleurs était d’avance splendidement ornée pour l’adoration solennelle du Saint-Sacrement. Le chœur, la vaste nef, toutes les chapelles et les tribunes, étaient remplis d’une foule émue, qui ne contint plus ses larmes quand M. l’abbé Bayle, l’ami, le compagnon et le confident des martyrs, fit entendre une oraison funèbre qui devint presque un panégyrique.

Voici ce qu’il a déclaré lui-même à ce sujet : « Invité à prêcher l’oraison funèbre, j’ai eu précisément pour but, dans mon discours, de montrer à une assemblée très -nombreuse que les cinq Pères avaient été persécutés et mis à mort en haine du nom de Jésus qu’ils portaient avec tant de gloire. Cette opinion, je la trouve partagée par les hommes les plus éminents, puisque j’en ai parlé avec l’Archevêque de Paris actuel, devant son entourage, et que personne ne m’a fait la moindre observation sur cette opinion que j’avais avancée publiquement. »

Dès le lendemain du massacre, le grave et pieux évêque du Mans. Mgr Fillion, exprimait la même pensée par une parole empruntée à la liturgie : Hic est vere martyr qui pro Christo sanguinem fudit[6].

Il appartenait au vénérable et glorieux Pie IX de donner à l’opinion des fidèles une sorte de consécration provisoire, en attendant le jugement définitif. A deux reprises, comme l’atteste le P. de Ponlevoy[7], l’auguste Pontife daigna manifester le sentiment que le P. Olivaint et ses compagnons avaient été mis à mort pour la foi.

Et à cette proclamation si générale, si spontanée, si solennelle, Dieu n’a pas refusé d’ajouter la sienne. Seule sans doute l’Église infaillible a le droit d’apprécier la valeur des faits extraordinaires qui ne cessent de se produire sur la tombe du P. Olivaint. Déjà la commission d’enquête instituée le 16 octobre 1872, par S. É. Mgr le Cardinal Archevêque de Paris, a terminé ses travaux. Aujourd’hui le dossier de la cause est à Rome, où désormais le procès canonique doit se poursuivre. Cependant, il nous est permis de dire, sans préjudice des droits de l’autorité souveraine, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu.

Le P. de Ponlevoy a raconté en détail l’histoire d’une apparition du P. Olivaint à une personne qui lui était connue par la fermeté de son caractère et l’excellence de sa vertu[8]. » Cet événement merveilleux eut lieu à l’heure même où le martyre s’accomplissait à la rue Haxo.

Le jour de la translation des précieux restes du cimetière à la rue de Sèvres (24 juillet), une jeune orpheline, Adélaïde Gain, qui, comme tant d’autres devait au P. Olivaint le bienfait de la première communion, est subitement guérie d’une maladie jugée mortelle, en touchant le vénérable cercueil.

Deux enfants, André des Rotours et Pierre de la Bouillerie, recouvrent subitement la santé sur la tombe du martyr.

Dans les premiers jours d’octobre 1871, à Londres une pieuse dame obtient, par la même intercession une faveur semblable. Un mois après, une guérison est obtenue, par l’invocation du P. Olivaint, au collège de Katwijck, en Hollande. Un peu plus tard encore, c’est une carmélite du monastère de Carpentras qui éprouve la puissance du nouveau martyr. De pareilles grâces se succèdent, à des intervalles rapprochés ; en 1875, pour ne citer que ce dernier fait une paralytique est subitement guérie à l’hôpital de la Salpêtrière.

A ces faveurs temporelles s’ajoutent des grâces plus précieuses de conversion et de salut, de vocation et de persévérance. En un mot, c’est un apostolat merveilleux que le P. Olivaint continue d’exercer du haut du ciel. Malgré l’immense vide que sa mort a tait parmi nous, c’est à se demander vraiment s’il n’est pas plus présent, plus actif, plus utile à tous ceux dont il fut le Père, depuis qu’il les a quittés, si, pour le disciple comme pour le Maître, ne s’est pas réalisée pleinement la parole : expedit ut ego vadam : voici que je vais à Celui qui m’a envoyé, et en vérité je vous le dis, il est expédient que je m’en aille.... Vous ne me verrez plus des yeux de la chair, mais je vous ferai sentir ma puissance, et ma continuelle protection prouvera que je suis encore au milieu de vous.

fin

[1]Grâce au dévouement de M. l’abbé Raymond, vicaire de Belleville, de M. Lauras et de M. le docteur H. Colombel, tous deux de la famille du P. Caubert. Plusieurs officiers de l’armée prêtèrent aussi le plus généreux concours.

[2]Actes, p. 242.

Tarsice allait, chargé de l’adorable Hostie.

Quand, pour ne pas livrer le Pain mystérieux,

Il tomba sous les coups des païens furieux,

Pressant contre son cœur l’auguste Eucharistie.

Et naguère on a vu ce passé refleurir :

Dans cette ville en feu, deux généreuses femmes

Portent le Dieu vivant à ceux qui vont mourir,

Et des martyrs du Christ réconfortent les âmes.

Pour immortaliser un dévouement si beau,

Cette image se dresse auprès de ce tombeau.

[4]Actes, p. 255.

[5]Lorsque le P. Olivaint fut arrêté et emmené, dit le P. Lefebvre, dès le lendemain j’ai visité sa chambre et j’ai trouvé des instruments de pénitence effrayants, des disciplines de corde ensanglantées, d’autres de fer, armées doperons, avec des lambeaux de chair. J’en témoignais mon étonnement au Frère qui m’accompagnait et qui faisait sa chambre tous les matins ; le bon Frère me répondit simplement : « Comment ! vous ne saviez pas qu’il était si méchant contre lui-même ? J’étais sans cesse obligé de laver et d’essuyer les taches de sang sur les murailles ou sur les meubles de sa chambre. »

[6]1. Lettre du R. P. du Lac. recteur du collège de Notre-Dame de Sainte-Croix.au Mans. — Un témoignage qui mérite de trouver ici place, n’est-ce pas celui que M. Patin rendit publiquement au P. Olivaint, en pleine Sorbonne, au mois de janvier 1872, dans le rapport que cet illustre professeur lut à la séance annuelle des anciens élèves de l’École normale : « Cette revue (des élèves enlevés par la mort à l’affection de leurs amis), je ne la terminerai pas sans y avoir compris un nom encore, celui d’un de ces saints prêtres que notre école doit s’honorer d’avoir donné à l’Église, le nom du P. Olivaint.... Rétablissons-le donc sur notre liste, il nous en a lui-même donné le droit ; il s’y était toujours maintenu de cœur, cet homme généreux si propre à l’honorer, qui a opposé aux fureurs populaires, aux outrages, à la mort la plus atroce, la sérénité d’un martyr. »

[7]Actes, p. 259.

[8]Actes, p. 215.

16:18 Publié dans Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)

La vie du Père Olivaint - Chapitre XVIII

http ://www.archive.org/details/pierreolivaintpOOclai

PIERRE OLIVAINT, PRETRE DE LA. COMPAGNIE DE JESUS

PAR LE P. CHARLES CLAIR (1890)

CHAPITRE XVIII

L’arrestation. — La captivité. — La mort.

Dès le matin, on avait eu soin de retirer de l’église le saint Sacrement ; deux hosties consacrées, devant lesquelles brûlaient deux lampes, étaient gardées pour le moment suprême dans les cellules du P. Olivaint et du P. Lefebvre, son fidèle compagnon. La journée s’achevait, quand on vint annoncer que les gens de la Commune étaient proche ; leur présence venait d’être signalée dans la rue de Sèvres, chez les prêtres de la Mission. A sept heures un quart, on se rendit néanmoins au réfectoire, selon l’usage, pour la collation du carême. Le P. Olivaint s’assit à sa place, mais ne prit rien. Tout à coup il est averti qu’un docteur Goupil, suivi d’un dentiste, nommé Lagrange , se présentait à la tête d’une centaine d’hommes choisis dans ce que le 83e bataillon comptait de pire et de plus exalté. Le Frère François Gautier, avec beaucoup de sang-froid et de présence d’esprit, parlementait à la porte et retenait les importuns visiteurs au parloir. A cette nouvelle, le P. Olivaint et le P. Lefebvre montent à la hâte chez eux, consomment les saintes espèces, et munis du divin viatique, se présentent aux envahisseurs. « Messieurs, dit le délégué de la Commune, vous savez qu’à partir de ce moment vos biens sont confisqués. Je viens faire une perquisition chez vous pour voir si vous n’auriez pas d’armes cachées. — Eh, non ! nous n’avons pas d’armes, dit doucement le P. Lefebvre ; vous le savez aussi bien que nous ! » Visiblement embarrassé, le médecin reprit : « Monsieur, si vous n’en avez pas, on en a du moins trouvé chez vos concitoyens (sic) ». Il faisait allusion au collège de la rue Lhomond, où l’on avait cherché vainement des armes et volé des calices. — « Du reste, ajouta-t-il, n’ayez pas peur, messieurs, on ne vous fera pas de mal.... Le temps ne me permet pas de faire la visite moi-même ; je délègue le citoyen Lagrange pour y procéder à ma place. » Ce personnage était un homme de haute taille, improvisé commissaire central du quartier. Un autre individu à mine suspecte, petit et laid, affublé d’une écharpe rouge en sautoir et le revolver au poing, apparut tout à coup. « Eh bien, dit-il, commençons. » Goupil, avant de sortir, s’était approché de Lagrange et lui avait dit à voix couverte : « Si vous ne trouvez rien, emmenez-en deux. »

On se mit à visiter la maison. Les chefs de la bande s’avançaient avec précaution, posant des factionnaires à chaque porte, à chaque angle des corridors, comme on eût fait dans une place de guerre. Le P. Olivaint et le P. Lefebvre marchaient auprès d’eux, entouré par les gardes nationaux. On visita la sacristie. Le petit homme au revolver, qui semblait un échappé de séminaire, était fort au courant de toute chose : « Voici une étole, disait-il ; voilà une chasuble... oh ! je sais ce que c’est ! » En entrant dans l’église, les citoyens délégués déclarèrent fièrement que ce n’était pas la peine d’ôter leurs chapeaux. Les fédérés jetaient un regard curieux dans la nef à demi éclairée par le flambeau que portait un Frère : « Quel beau monument ! se disaient-ils ; cela nous servira plus tard. »

Puis, ils se hâtèrent vers la cuisine et le réfectoire. « Nous allons enfin nous régaler ; nous sommes à jeun depuis quarante-huit heures. » C’était plus que douteux. Le P. Lefebvre leur servit de bonne grâce la collation restée presque intacte ; ils mangèrent et burent tout ce qui leur tomba sous la main.

Quand ils entrèrent à la bibliothèque, ils se saisirent de quelques livres de piété, et les lancèrent violemment contre terre, en criant : « Ah ! la foi ! la propagation de la foi ! Nous nous... moquons bien de la foi ! » Chefs et soldats prodiguaient à l’envi les blasphèmes contre Dieu et les insultes à la Compagnie de Jésus. Le P. Olivaint, à l’exemple de Celui dont il avait l’honneur de porterie nom, se taisait. Aux questions à peu près sérieuses, il répondait brièvement, avec politesse et réserve. Étonnés de tant de calme et de patience, quelques-uns disaient : « Ils sont plus commodes que les Versaillais... » On trouva, par hasard, un bulletin de vote. « Nous allons voir ce qu’ils pensent et quels sont leurs amis ; il leur faut des comtes et des barons sans doute... »

Ce n’étaient là que des préliminaires. Le but principal, peut-être unique, de l’expédition était de visiter la caisse. Le citoyen Lagrange ne l’eut pas plus tôt aperçue, en entrant dans la chambre du procureur, qu’il s’écria : « Ouvrez vite, où est la clef ? » Le coffre-fort ne s’ouvrait que d’après une combinaison de lettres dont le P. Olivaint ignorait le secret. « Quoi, vous êtes procureur, et vous ne savez pas ouvrir ? » criait-on. « Je ne suis pas procureur, répondit le P. Olivaint ; celui qui remplit cette charge est absent. » A partir de ce moment, le commissaire intrus eut une idée fixe : mettre la main sur le prétendu trésor, et pour cela faire comparaître le procureur devant lui. Par mesure de sûreté, il appose les scellés sur le coffre-fort et laisse quatre hommes en faction dans la chambre suspecte avec deux plantons à la porte. Tout en achevant de fouiller les moindres recoins de la maison, il répétait sans cesse au P. Olivaint : « Il y a là quelque chose ; vous ne me ferez jamais croire le contraire. On ne peut donc pas avoir la clef ? Et ce procureur, où est-il enfin ? Nous voulons lui parler. — Je vous l’ai déjà dit. il n’habite pas cette maison.

La colère des hommes de la Commune devint terrible ; frustrés dans leur attente, ils proféraient d’horribles menaces, tout prêts à se porter aux dernières extrémités. « Le P. Olivaint dut prier et réfléchir avant de prononcer un mot de réponse, qui pouvait et devait être un arrêt ; car nul homme ne fut plus que lui maître de sa parole comme de sa pensée[1]. »

Il se dit qu’il s’agissait de prévenir l’arrestation de plusieurs Frères coadjuteurs, d’empêcher peut-être un pillage, des sacrilèges. D’ailleurs, celui qu’il appelait au poste du péril était un homme prudent, courageux. Il n’hésita plus. « Monsieur, dit-il à Lagrange, on pourrait aller voir si le procureur est chez lui. — Oui, certes, répondit le soi-disant commissaire de police ; c’est de lui que j’ai besoin. — Allez donc, mon Frère, » ajouta le Père supérieur, en s’adressant au sacristain qui se tenait près de lui. Et il murmura tout bas : « Sans cela, ils reviendront demain et ce sera à recommencer ; il vaut mieux en finir ce loir. » Lagrange cria : « Que quatre hommes accompagnent le citoyen ! »

Plus tard, le P. Olivaint, alors à la Roquette et à la veille de sa mort, vint à parler spontanément au P. Bazin de cette circonstance qu’on ne savait pas bien expliquer : « Mon Père, lui dit-il, il y a quelque chose qui a dû étonner dans ma conduite par rapport au P. Caubert. — C’est vrai, lui fut-il répondu ; je n’y ai rien compris. — Je vis bien, continua le P. Olivaint, que j’allais l’exposer à un danger, mais d’un autre côté, j’en sauvais peut-être d’autres et la maison avec eux ; puis je me dis : le P. Caubert est un saint ; ce qui peut lui arriver de pire, c’est de mourir, et il en sera heureux[2]. »

Quand le Frère arriva au lieu de retraite du P. Caubert, il le trouva en prière. Il était environ dix heures et demie du soir. Après une brève explication : « La clef est là-bas ! dit simplement le Père ; est-il nécessaire d’y aller ? — Le Père Supérieur est dans l’embarras, il vous appelle. » A ce mot, l’obéissant religieux se lève, prend son chapeau et part.

Tout cela fut l’affaire de vingt minutes. Apercevant le P. Caubert en costume laïque, le P. Olivaint dit à Lagrange : « Voici le Procureur. » Ce dernier exposa paisiblement qu’il n’y avait absolument rien dans sa caisse ; le siège avait épuisé les dernières ressources et l’on avait même dû, peu de jours auparavant, emprunter quatre cents francs pour payer le boucher et le boulanger. Le coffre en effet fut trouvé vide. Lagrange, furieux, se retourna vers les siens : « Nous sommes volés, criait-il. Mais ce sont là des ruses jésuitiques, elles sont parfaitement connues. Eh bien, puisqu’il en est ainsi, vous, monsieur le Supérieur et vous, monsieur le Procureur, je vous arrête par ordre du préfet de police et de la Commune. Vous allez nous suivre. — Soit, nous vous suivrons, » répondirent les deux futurs martyrs, d’une même voix et d’un même cœur.

Au milieu des vociférations et des injures, on entendit le P. Olivaint dire de sa voix ferme :» C’est bien ! » Sous la garde de deux jeunes fédérés, il remonta un instant dans sa chambre, y prit un peu de linge, son bréviaire et but un verre d’eau.

Il se retrouva bientôt à la porte avec le P. Caubert qui l’attendait en priant, et le P. Lefebvre, qui suppliait en vain qu’on voulût bien l’emmener avec ses Frères.

Une foule considérable encombrait la rue et stationnait à la porte. On n’avait pu trouver aucune voiture ; le long trajet dut se faire à pied. Le jeune Frère Gautier, enfant bien-aimé du P. Olivaint, courut après lui pour l’embrasser encore. Le Père l’aperçut, le pressa dans ses bras, lui fit un signe de croix sur le front, en lui disant : « Allez-vous-en, mon enfant ; ne vous faites pas arrêter ; c’est assez de nous. »

Bien qu’il fût onze heures et demie du soir, les fédérés s’attardaient et répondaient mal à l’appel du tambour. « Nous n’avons pas été à la cave, criaient-ils ; nous avons oublié le meilleur. » Lagrange les apaisa en leur promettant de les ramener bientôt. Tout ce qu’on en put réunir, car plusieurs avaient disparu, forma la haie, et les deux captifs, ainsi escortés, se mirent en marche. Dans la foule les uns disaient : « Il y a eu quelque chose, ce sont des suspects. » Mais d’autres : « Pourquoi les emmenez-vous ? que vous ont-ils fait ? » Le plus grand nombre témoignait une muette sympathie. Les Pères ôtèrent leur chapeau et saluèrent ; le P. Olivaint, le visage souriant, dit du. ton le plus naturel à ceux qui l’entouraient : « Bonjour, messieurs. »

Le citoyen Lagrange, après ce facile exploit, s’en alla, avec sa troupe, au quartier général de la plan Vendôme[3] ; un piquet d’hommes armés emmena prisonniers au Dépôt de la Préfecture de police. La route fut très-pénible ; une personne amie qui suivait de loin le convoi pour en connaître le terme, vit, à l’extrémité de la rue Dauphine, le P. Olivaint s’arrêter tout court, exténué et comme ne pouvant plus avancer. Un de ses gardes dut le prendre parle bras, le soutenir et l’entraîner. Depuis que Jésus lui-même a voulu tomber sous la croix, on sait que la force peut faillir au courage[4].

Les deux prisonniers, dès leur arrivée, furent enfermés dans des cellules séparées et mis au secret[5]. La nuit s’achevait, quand des pas retentirent dans le corridor, annonçant l’arrivée d’un nouvel otage. C’était M. l’abbé Petit, secrétaire général de l’archevêché de Paris. « On me conduisait dans une cellule, a-t-il raconté plus tard, quand je m’entendis appeler à demi-voix. Le P. Olivaint, qui m’avait reconnu au passage, me tendait la main par son guichet, en me disant : « Ibant gaudentes... c’est pour le même « Maître, n’est-ce pas ? » Je ne puis dire quelle douce impression me firent ces paroles. »

De grand matin, le P. Olivaint, s’étant procuré ce qu’il fallait pour écrire, fit parvenir au P. Lefebvre la lettre suivante :

« Mon cher ami, vous avez donc perdu la bonne occasion que vous aviez désirée. Vraiment, je vous plains en Nôtre-Seigneur. On n’est pas trop mal ici. La cellule est encore plus modeste qu’à la rue de Sèvres : c’est un gain. Je crois vraiment qu’on prie moins bien rue de Sèvres qu’ici. Je fais ma retraite, j’ai commencé hier soir. En vérité, j’attends plus de fruits de celle-là que de toutes les autres. Que Notre-Seigneur est donc bon et qu’on fait bien de s’abandonner à lui !... Veuillez avertir mon ami P... (le P. de Ponlevoy) de ce qui m’est arrivé et me rappeler au souvenir de M. D. : dites-lui bien d’être tranquille. — Je ne sais rien sur mes compagnons de la rue Lhomond. Je les crois ici avec M. Caubert et moi. J’espère que vous me pourrez voir. Le directeur est, m’a-t-on dit, M. Carreau, qui, m’a-t-on dit aussi, est très accessible[6]. Je suis à la Préfecture de police, quartier des femmes, n° 65.

« Ce que c’est que de n’avoir pas l’habitude de ce singulier gîte : tout à l’heure un domestique en balayant a frappé la porte, et j’ai crié : entrez, de ce ton un peu décidé qui vous amusa quelquefois. Je m’en suis amusé moi-même. Pourquoi serions-nous tristes ? Dites bien à tous ceux qui vous parleront de moi de ne pas se décourager. Quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me ? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi[7].

« Deux petites commissions pour la première occasion : m’envoyer une loupe dont j’ai tant besoin avec mes méchants yeux. — Je voudrais bien avoir aussi la Doctrine spirituelle du P. Lallemand, que l’on trouvera dans mon prie Dieu. Un mot au bon M. Moissenet[8]. Remercîments pour ceux qui, avec tant de dévouement, hier soir, ont fait à travers la maison la triste promenade ; remercîments pour vous d’abord.

« Bien à vous, tout à vous de cœur. »

Dans la matinée du mercredi saint (5 avril), les prisonniers eurent la consolation de s’entrevoir un instant au greffe, tandis qu’on remplissait les formalités de l’écrou. Interrogé sur ses noms et qualités, le P. Olivaint n’hésita pas à répondre : Pierre Olivaint, prêtre et jésuite, revendiquant ainsi, comme un titre de gloire, cette qualification si périlleuse alors et si détestée[9]. Le P. Caubert, se penchant vers un ecclésiastique qui se trouvait près de lui, dit à demi-voix : « Il faut des victimes ; c’est Dieu qui les a choisies. »

Ce jour-là même, en effet, la Commune faisait afficher une proclamation et un décret qui remplit les honnêtes gens de stupeur. On y lisait : « Article 4. Tous les accusés détenus par le verdict du jury d’accusation seront les otages du peuple de Paris. — Article 5. Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur-le-champ suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus en vertu de l’article 4, et qui seront désignés par le sort. »

L’arrêt de mort planait donc sur la tête de chaque prisonnier. Le P. Olivaint ne paraît pas s’en être ému. Un honnête gardien parlant de lui à M. l’abbé Petit, son voisin de cellule, s’écriait : « Quel homme extraordinaire ! Il vient encore de me dire que, quand même on le mettrait au fond d’un trou, il ne s’ennuierait pas. »

Le soir du jeudi saint, une voilure cellulaire emportait à Mazas, avec Mgr Darboy et M. le président Bonjean, les PP. Ducoudray, Clerc et de Bengy. Les dix-sept autres prisonniers faits à l’École Sainte Geneviève furent relâchés le 12 avril, sans trop savoir à quelle intervention ils devaient leur élargissement.

Seuls, le P. Olivaint et le P. Gaubert restèrent au Dépôt de la Préfecture de police, toujours au secret le plus rigoureux.

« A dater de celte heure, a dit le P. de Ponlevoy[10], je crois en vérité écrire un épisode des catacombes. L’Église est bien toujours féconde en âmes généreuses ; mais c’est l’épreuve surtout qui met à nu le fond des cœurs. »

Les deux captifs, séparés par les murs du cachot, n’en restaient pas moins en intime communauté de pensées et de sentiments : « Courage et confiance ! écrit le P. Olivaint, le vendredi saint 7 avril ; redisons encore et toujours : Que Notre-Seigneur est bon ! » Et de son côté, le P. Caubert : « La confiance en Dieu donne des forces, et Notre-Seigneur est le soutien de ceux qui espèrent en lui. »

Le jour de Pâques les trouve la paix dans le cœur et l’alléluia sur les lèvres. Nous avons, à cette date une longue et belle lettre du P. Olivaint.

« Je suis sûr d’aller au-devant de vos désirs en vous donnant de mes nouvelles. Avec un peu d’imagination, vous me croyez mort, ou du moins bien malheureux. Détrompez-vous et rassurez ceux qui auraient la bonté de s’inquiéter à mon sujet. Vous allez trouver que j’ai un singulier caractère ; mais je ne suis vraiment pas mal ici. Je me suis mis en retraite en arrivant : de cette manière je vis bien plus dans le cœur du bon Dieu que dans ma pauvre cellule ; je trompe ainsi et les lieux et les temps et les hommes et les événements ; je profite de tout et je suis très-content. J’ai déjà fait trois jours de retraite. Pourvu qu’on me donne le temps de finir !... Ah ! qu’ai-je dit ? Il faut rétracter bien vite cette parole-là bien plutôt, je désire vivement, pour tous mes compagnons, que l’épreuve ne dure pas huit jours. Mais comment finira-t-elle ? Où en sommes-nous ? Que se passe-t-il ? Que veut-on de nous ?De quoi sommes-nous accusés ? Je ne sais rien de tout cela. Eh bien, à la Providence ! Pas un cheveu de ma tête ne tombera sans la permission du Maître, voilà ce que je sais bien ; et s’il fait tomber le cheveu, et encore autre chose, ce sera pour mon plus grand bien. Mais je ne suis pas digne dé souffrir pour lui ; au moins que je tache par la retraite de m’en rendre digne....

« Maintenant quelques commissions : d’abord procurez-moi un promenoir en raccourci d’un kilomètre, que je puisse arpenter dans ma chambre, car nous n’avons pas encore pu mettre le pied dehors. Si vous trouvez aussi de l’air condensé, comme le lait à l’anglaise, par la même raison que nous restons enfermés, je vous serais bien obligé de l’envoi. Vous voilà bien dans l’embarras et bien dans la peine, j’en suis sûr, de voir votre dévouement arrêté par l’impraticable. Consolez-vous : ces plaisanteries vous disent assez qu’au fond je n’ai besoin de rien.

« Grande privation d’être ici pour Pâques. Mais patience ! N’en chantons pas moins de bon cœur l’alleluia. Confiance ! confiance ! »

Le jour suivant, le confesseur de la foi écrit encore au P. Lefebvre : « Cher ami, aujourd’hui 10 avril, le sixième jour depuis notre arrestation : comme le temps passe ! Caubert me disait, quand j’ai pu le voir un instant en passant à l’écrou (c’est drôle, allez, de passer à l’écrou), que je n’aurais pas le temps de faire une retraite. Et me voici bientôt au terme, tout étonné d’avoir passé six jours ici. — J’ai mis ici même ma construction de lieu pour la contemplation du premier des deux étendards[11]. Il est si clair que nous sommes prisonniers de guerre. Combien cela durera-t-il ? On voudrait bien avoir des nouvelles. Mais abandon à Dieu ! J’aime à me rappeler, puisque je ne puis le relire, le dix-septième chapitre du troisième livre de l’Imitation, et il me fait du bien[12].

« J’allais vous dire : rien de nouveau. Mais j’apprends une triste nouvelle, c’est que les PP. Ducoudray et Clerc sont partis pour Mazas. Voilà donc ce qui nous attend probablement. Va pour Mazas ! Et après, puissions-nous n’avoir pas d’autre prison que le purgatoire : Et après ? le ciel ! Quam mihi sordet tellus, dum cœlo aspicio?[13] »

Des amis dévoué- avaient organisé un petit service de ravitaillement et de correspondance qui fonctionna sans relâche jusqu’à la fin.

Trois fois par semaine, on apportait aux prisonniers quelques provisions que, grâce à la charitable complicité des gardiens, ils partageaient avec leurs compagnons de captivité. Mais leur âme, privée du pain eucharistique, souffrait d’une faim qu’il semblait humainement impossible d’apaiser. On avait bien tenté une démarche auprès de Raoul Rigault, pour obtenir aux prêtres détenus comme otages la liberté de célébrer la sainte messe. Le procureur de la Commune avait brutalement répondu : « Bah ! ils ont bien autre chose à faire. »

La charité, loin d’être déconcertée par ce grossier refus, n’en devint que plus ingénieuse. On se ménagea une intelligence bien sûre au dedans de la prison, et l’on fit savoir au P. Olivaint et au P. Caubert qu’ils allaient, comme autrefois les martyrs, recevoir dans leur prison la visite du Dieu caché. La divine hostie fut enveloppée par un prêtre dans un petit corporal, et renfermée dans une triple boîte ; une femme courageuse se dévoua au périlleux et saint message.

« Le 13 avril, dit-elle, je fus chargée de porter la sainte Eucharistie aux RR. PP. Olivaint et Caubert, détenus au Dépôt de la Préfecture de police.

« La porte extérieure était gardée par une centaine dé fédérés bien armés ; on ne pouvait pénétrer qu’avec un laisser-passer signé de Raoul Rigault lui-même, tant la consigne était sévère. On avait obtenu à grand’peine le laisser-passer ; mais la divine Providence veillait sur nos vénérés prisonniers.

« J’arrivai donc profondément émue, portant suspendue à mon cou la sainte Eucharistie que le R. P. Hubin m’avait confiée. Au moment où je traversais la cour, un brave homme, ancien employé de la maison, m’aborde et me dit tout bas : « Pauvre dame, dans quel triste temps nous vivons ! vous venez sans doute voir des parents ? » Nous échangeâmes un regard plein de tristesse ; je passai et j’entrai enfin dans une salle basse, sorte de prétoire où l’on amenait tout ceux que la Commune faisait arrêter et d’où, après un examen très-succinct, on les jetait en prison. J’ai assisté là à des scènes bien douloureuses.

« Une femme employée depuis longues années au Dépôt de la Préfecture de police, s’est montrée bien bonne et bien dévouée pour nos vénérés prisonniers. C’est elle qui leur remettait les petites provisions qu’on leur apportait régulièrement. Me voyant arriver ce jour-là, 13 avril, avec les provisions accoutumées, elle me dit à voix basse : « Les Pères sont là, derrière celte porte, réunis aux autres prisonniers pour être tout à l’heure transférés à Mazas ; on attend la voiture qui doit les y conduire. » Elle ajouta : « Je vais prévenir les Pères que vous leur apportez les provisions ; mais je ne pense pas qu’ils puissent les prendre, parce qu’ils ont reçu l’ordre de laisser ici tous les objets encombrants. » Alors je la priai de leur demander seulement s’ils consentiraient à emporter avec eux deux précieuses petites boîtes qu’on m’avait chargé de leur faire parvenir. Cette excellente geôlière, après avoir fait ma commission, revint me dire qu’ils accepteraient avec bonheur, et devinant ce dont il s’agissait, elle s’approche de moi, ouvre les deux poches du tablier très-blanc et très-propre qu’elle portait, me fait signe d’y déposer moi-même les deux petites boîtes qu’elle alla immédiatement porter aux Pères ; ils me firent très-vivement remercier.

« Les prisonniers attendirent une heure derrière cette triste porte qui nous séparait ! Je n’oublierai jamais cette heure pleine d’espérance et d’angoisses, j’espérais les voir passer et recevoir leur bénédiction !

« On vint enfin les prévenir que, n’ayant pas trouvé de voiture, on ne pourrait transférer les prisonniers que le soir à neuf heures et on donna l’ordre de les réintégrer dans leurs cellules. »

Ils n’y étaient plus seuls ; avec eux habitait Celui qui a dit à ses apôtres : « Voici que je suis avec vous jusqu’à la fin des siècles ; » Jésus-Christ visitait non seulement leur prison, mais leur cœur.

« Je suis à Mazas, écrivait le lendemain 14 avril, le P. Olivaint. J’ai été bien content de ce que vous m’avez envoyé hier : mais je l’ai fini avant de partir de la Conciergerie[14]. Quand vous pourrez m’en envoyer encore, je serai très-heureux. »

Au moment de monter dans la voiture qui allait le transporter d’un cachot dans un autre, le P. Olivaint reconnut M Bayle, vicaire général de Paris, un de ses compagnons de captivité, et se penchant vers lui, il prononça, pour la troisième fois, l’immortelle parole : Ibant gaudentes. — C’est bien cela, ajoutait-il, de tribunal en tribunal.

Or, de son côté, le P. Ducoudray, sans concert préalable, avait donné à la troupe vaillante qui le suivait en prison cet héroïque mut d’ordre. La même parole avait jailli des lèvres de ces deux hommes qui n’avaient qu’un même cœur en Jésus-Christ.

Mazas est une maison d’arrêt cellulaire, où les plus rigoureuses mesures sont prises pour que le prisonnier reste absolument privé de toute communication avec le dehors et même avec ses compagnons de captivité. Les otages y furent traités plus mal que des malfaiteurs ; les prêtres, en particulier, eurent beaucoup à souffrir, surtout quand ils se trouvèrent à la merci du directeur Garreau, animé contre la religion d’une haine furieuse. Cet homme proférait les plus atroces menaces, et on le savait le confident de Ferré et de Raoul Rigault. « Si les troupes de Versailles entrent dans Paris, répétait-il, la capitale sera incendiée, tous les prêtres que nous avons ici seront fusillés : Paris deviendra un monceau de ruines et de cadavres.[15] »

Le P. Olivaint restait calme et joyeux.

« Remerciez bien pour moi, écrivait-il le 17 avril toutes les personnes qui s’intéressent à mon sort. Dites-leur bien que je ne me trouve pas du tout à plaindre ; santé assez bonne ; pas un moment d’ennui dans ma retraite que je continue jusqu’au cou : je suis au treizième jour, en pleine passion de Notre Seigneur, qui se montre bien bon pour ceux qui essayent de souffrir quelque chose avec lui. De plus en plus soyons à Dieu. Je ne sais rien de mes compagnons. »

Le lendemain, il avait, à son insu, tout prés de lui le P. Yves Bazin, arrêté avec un frère coadjuteur au moment où il allait s’évader de Paris, et qu’on venait d écrouer à Mazas. Celui-ci ne larda pas à deviner, à un triste signe, la présence de son supérieur. « Une véritable peine pour moi, mandait-il de sa prison[16], c’est d’entendre, presque toutes le, nuits les accès de toux déchirants d’un de mes ami, que vous aimez comme moi. II est très-loin de ma cellule, vers l’extrémité, je crois, de notre long corridor, et sa voix vient jusqu’à moi avec une force qui me fait craindre la rupture d’un vaisseau dans sa poitrine.... Cela fait vraiment mal, alors même que je ne reconnaîtrais pas parfaitement cette voix aimé. »

Après cela, si l’on ne savait tout ce que le cœur du P. Olivaint renfermait d’énergie, on s’étonnerait ment de l’entendre dire : « En somme, je vais vraiment bien de corps, et pour l’esprit, il me semble que je fais une retraite de bénédiction. Deo gratias !... Quoi qu’il arrive, je tiens à être debout. »

Tout son temps se passait en prières et en pieuses lectures. « Comme je vous remercie pour les livres que j’ai reçus hier ! Mais la Bible n’est pas complète. Ce soir, en voulant préparer une méditation, j’ai tout attrapé. Les Prophètes manquent ainsi que les Évangiles.... Rien de nouveau dans le pays que nous habitons. Tout va bien in Domino. »

Le 25 avril, il remercie particulièrement de la Bible complète. Je vous serais bien reconnaissant, écrit-il, de m’envoyer l’Explication des Psaumes du P. Berthier, et le volume du même auteur sur le Saint-Esprit. — Vingt et unième jour de la retraite : je serai bientôt à la Pentecôte. Tout à vous. — Bien portant et Deo gratias ! »

Et quand le trentième jour approche, il s’écrie tout joyeux : « Je n’aurais jamais espéré que la retraite d’un mois me fût rendue, et voilà que je touche au terme ! Eh bien ! si à la fin du mois nous ne retrouvons pas la liberté, je poursuivrai encore ma retraite, et je ne perdrai rien, j’espère, de cette façon, à la prolongation de l’épreuve. »

Toutefois, il est une souffrance qu’il ne réussit pas à cacher : « Cet affreux canon qui gronde sans cesse... Oh ! que cela me fait mal ! Mais aussi que cela me porte à prier pour notre pauvre pays ! S’il ne fallait que donner ma misérable vie pour mettre un terme à cela, que j’aurais vite fait mon sacrifice ! Bonne santé et joie du cœur.[17] »

Cette joie du cœur, toute surnaturelle, ne se dément pas un instant. Ni les grandes douleurs, ni les légers mécomptes ne la troublent jamais. « Je vous ai écrit vendredi ; ma lettre s’est donc perdue ; joignons ce petit sacrifice aux autres. — Je vous demandais Glaire, le Cours d’Écriture sainte ; le P. Louis Dupont, le recueil de ses Méditations... Mais ne vous fatiguez pas à chercher ; je saurai m’en passer, comme de tant d’autres choses. Qu’il fait bon de s’abandonner tout à Dieu ! Mais de lui on ne se passe pas. J’admire de plus en plus, dans ma petite solitude, la bonté paternelle de Dieu.

« Je vous demandais encore gros fil ou petit cordon noir ou rouge, pour coudre des cahiers ; grosse, grosse aiguille, comme pour un aveugle. — Merci encore et toujours ! Je vais toujours bien et toujours content....[18] »

Et trois jours après : « Cher ami... je n’ai que de bonnes nouvelles à vous donner. La santé se soutient et je suis au vingt-septième jour de ma retraite. Que Notre-Seigneur est bon ! »

Hélas ! que n’avons-nous ces précieux « cahiers » cousus avec « le gros fil et la grosse aiguille ! » Après tant de recherches infructueuses, il semble que tout espoir soit à jamais perdu.

C’est un nouveau motif de ne rien négliger du trésor qui nous reste et de consigner ici les moindres billets écrits par le saint prisonnier. Aussi bien, ce sont vraiment ses reliques, c’est aussi la suprême révélation de son âme et comme son testament.

Voici, daté du 5 mai, le bulletin de sa santé : « J’espère que ce mot vous parviendra. Comme je vous remercie de toutes vos bontés ! Je mets ma reconnaissance à compter tout à fait sur vous. J’en suis bien sûr, vous voulez de mes nouvelles avec quelques détails. Je me croirais ingrat envers vous, p : je ne vous disais rien. Les rhumatismes sont revenus, mais je suis resté maître, et il n’en est plus question. Ma bronchite n’a pas reparu. Je tousse le matin, mais très-peu. Je ne me sens pas la poitrine fatiguée.

« Mais passons à un autre sujet. Je suis au trente-unième jour de ma retraite. Pour me reposer un peu, je n’ai fait aujourd’hui que trois méditations. Ah ! si je pouvais, au spirituel, avoir cette ardeur du généreux Basque qui a fait le livre des Exercices ! Toutefois, je bénis Dieu.

« Je garde vos livres de l’autre jour : vous avez eu la main heureuse. Tâchez de me procurer : 1° la Théologie dogmatique du P. Schouppe ; 2° Quelque chose de sainte Thérèse.

« Je pense que plusieurs des nôtres sont dans la même division que moi ; mais nous n’avons aucun rapport. C’est la solitude complète.

« Nos surveillants sont très-honnêtes et très-bons. Ils nous remettent avec beaucoup de complaisance les petits soulagements que l’on nous apporte. Le plus dur, c’est d’être sans nouvelles de tous ceux auxquels on s’intéresse. Mais il y au troisième livre de l’Imitation un chapitre dix-septième qui me fait rentrer dans l’abandon de plus en plus. »

Le 7 mai : « Je continue d’aller bien. Je poursuis ma retraite. Je deviens Chartreux. De cœur à tous. »

Le 9, il demande encore des livres : la Théologie morale du P. Gury, la petite histoire de l’Église de l’abbé Darras. « Santé bonne, et la retraite va bien toujours. C’est vous dire que je n’engendre pas mélancolie. Fiat ! »

Ne vous inquiétez pas pour les aliments chauds, écrit-il encore. J’ai quelquefois fait apporter du chaud par le commissionnaire, mais le froid ne me fait pas de mal. C’est étonnant comme on se façonne à tout ! Dites-vous bien qu’après tout je ne suis guère à plaindre. Je reçois bien plus qu’il ne me faut. Toutefois, j’ai une grande consolation, c’est, quand j’ai trop, d’envoyer quelque chose à ces malheureux auxquels personne ne s’intéresse. Si je pouvais donc aussi facilement les aider à trouver la vie de l’âme ! »

Le pain eucharistique, à l’aide de précautions infinies et des préparatifs les plus délicats, était parvenu une première fois au captif de Jésus-Christ. Depuis lors, le P. Olivaint ne cessait de soupirer après une nouvelle visite du divin consolateur. Dans une lettre datée du 12 mai, il fait une allusion discrète à son désir, dans un langage inintelligible pour tous ceux qui n’étaient pas du pieux complot.

« Aujourd’hui, un mois que je suis à Mazas. Ah ! certes, je n’avais pas prévu que j’y viendrais jamais ! Après tout, quand on vit avec Dieu, on peut se trouver bien même à Mazas.

« J’ai reçu votre lettre et aussi vos provisions : merci, encore, encore et encore ! Mais remarquez bien : petits pots et petites boîtes, plutôt que grandes boîtes et grands pots. — Je ne suis pas en peine de m occuper. Trente-huitième jour de retraite ! J’aurais donc aussi mes quarante jours au désert ; et mieux que cela. Mais le jeûne manque et vous ne pouvez pas vous flatter d’avoir imité les anges, vous qui venez si vite me secourir. Que Notre-Seigneur ne vous laisse pas non plus languir et qu’il vous donne bien vite au dedans la force et la vie. Courage et confiance, toujours et quand même !... Ma vieille devise, toujours nouvelle. »

Deux jours après, une plainte touchante lui échappe, la seule qu’il eût encore proférée : « Voilà pourtant six dimanches passés à l’ombre. Que de jours sans monter à l’autel ! ah ! quand on est privé d’un bien, comme on en sent mieux encore le prix ! » Toute autre privation le laisse indifférent.

« Je reste toujours au rez-de-chaussée. Je ne manquerais pas de réclamer auprès du médecin, M. de Beauvais, si vraiment j’avais besoin d’un changement pour ma santé. Autrement, j’aime mieux prendre les choses comme la Providence les a faites, et si je réclame quelque chose, c’est que je croirai suivre les indications de la Providence elle-même. Il me semble que j’entends Notre-Seigneur me dire : Laisse-moi faire de toi tout ce que je voudrai. — Amen ! »

« Me voilà au quarante et unième jour de ma retraite, écrit-il le 15 mai, au P. Lefebvre. A partir d’aujourd’hui je ne vais plus méditer que sur l’Eucharistie. N’est-ce pas le meilleur moyen de me consoler de ne pouvoir monter à l’autel ? Si j’étais petit oiseau, j’irais tous les matins entendre la messe quelque part et je reviendrais après volontiers dans ma cage. »

Ce ne fut pas le prisonnier qui sortit, mais Dieu même qui, pour la seconde fois, vint le visiter.

Tout était prêt, dedans comme dehors, pour faire entrer Jésus dans la prison. Avant tout, les captifs avaient dû être prévenus eux-mêmes de l’ingénieuse et audacieuse entreprise. Comme toute lettre partant de Mazas, ou y venant, était ouverte et lue, on imagina de glisser des billets dans la pâte de petits pains, avant de les mettre au four. Telle était la teneur des mystérieux billets : « Les circonstances sont fort graves, courage ! Demain, vous recevrez la suprême consolation ; » et au bas : « Vous recevrez un vase rempli de lait et au fond vous trouverez ce que je vous annonce. » L’avis fut reçu et compris, on répondit de Mazas : « Nous serions bien contents d’avoir le petit pot de crème. » On crut alors pouvoir procéder sûrement à la délicate opération. La main d’un prêtre déposa quatre hosties dans une première boîte garnie à l’intérieur en tous sens d’un corporal et renfermée elle-même dans une seconde boîte, avec un autre petit corporal et le sachet de soie muni d’un cordon pour le porter au cou. Le tout fut disposé dans le double fond hermétiquement fermé d’un pot de crème rempli jusqu’au bord. Vers le milieu du jour, parvinrent à Mazas les petits pots et les petites boîtes attendus et désirés : midi et demi était l’heure propice où tous les prisonniers se trouvaient dans leurs cellules. Les employés se montraient obligeants et empressés, étonnés eux-mêmes de sentir leur triste rôle adouci ; à la porte de la prison on les gratifiait d’une bonne aubaine et, dans l’intérieur des cellules, les attendait le plus gracieux accueil.

Le P. Olivaint n’eut pas plutôt suspendu contre son cœur le divin Sacrement, qu’il écrivit : « Je n’attendais plus rien aujourd’hui. Ma surprise, et je dirai ma consolation n’en a été que plus grande. Merci donc encore ! Un gros, un énorme merci ! Je me suis occupé longtemps du Saint-Esprit dans ma retraite ; je vais maintenant méditer sur l’Eucharistie. »

Désormais nous n’avons plus que quelques mots rapides du P. Olivaint. On lui avait demandé l’heure de ses repas : « A midi, mon petit diner, répondit- il[19] ; à sept heures, mon petit souper ; c’est-à-dire que j’ai gardé mon règlement de communauté : je m’en trouve mieux pour ma retraite, et je continue par là encore mieux de vivre en religieux quand même... »

Le même jour était la fête de l’Ascension : « Excellente fête, malgré les verrous ! rien ne peut empêcher le cœur d’aller au ciel. »

Puis vient un billet adressé au P. Lefebvre. « Merci encore. Par vos petites lettres je vis de loin avec vous. Par le sentiment de la famille, je lis entre vos lignes bien des choses que vous ne pensez probablement pas à me dire, et cela me fait du bien au cœur.

« Quels déplorables événements ! Comme je comprends les âmes fatiguées d’autrefois qui fuyaient au désert ! Mais il vaut mieux rester au milieu des difficultés et des périls pour sauver tant de malheureux du naufrage. Ma santé est toujours bonne, et après quarante-six jours, je ne suis pas encore las de ma retraite ; bien au contraire. »

Enfin, l’heure des derniers adieux va sonner ; le P. Olivaint le pressent. « Merci de cœur, écrit-il au P. Chauveau, merci de cœur. Oui, nous touchons au dénouement. A la grâce de Dieu ! Tâchons d’être prêts à tout. Confiance et prière ! Que Notre-Seigneur est bon ! Si vous saviez comme, depuis quelques jours surtout, ma petite cellule me devient douce : Forsan et haec olim meminisse juvabit. Qui sait si je ne la regretterai pas un jour ?... Tendres souvenirs à Armand[20] ; bien des choses à tous ; bénédiction à nos amis et bienfaiteurs ! Je crois que tous les nôtres ici vont bien. Pour moi je me soutiens parfaitement. Encore une fois que Notre-Seigneur est bon ! A vous de cœur... 19 mai 1871. »

Le lundi, 22 mai, les généreux captifs allaient quitter Mazas, et ce même jour, par une coïncidence providentielle, ils recevaient une dernière fois le viatique du salut et le pain des forts. Vers midi, deux femmes faibles et intrépides portant tour à tour le précieux fardeau, s’acheminent pendant une heure, sous un ciel embrasé, au travers des vastes quartiers déserts que sillonnent seulement les patrouilles de la Commune... Cette fois, chacun de nos prisonniers reçoit quatre hosties : ceux d’entre eux qui sont réservés à l’immolation la plus éloignée, n’ont plus à vivre que quatre jours.

Vers cinq heures du soir, le procureur général de la Commune, Raoul Rigault, l’épée au côté et le revolver à la ceinture, entrait dans la prison et donnait au directeur Garreau communication d’une dépêche, signée des membres du comité de salut public, d’après laquelle l’ordre était intimé « de transférer immédiatement tes otages, tels que l’archevêque, les différents curés, Bonjean sénateur, et tous ceux qui pouvaient avoir une importance quelconque, à la prison de la Roquette, dépôt des condamnés. » La liste des otages fut aussitôt dressée : elle comprenait cinquante-quatre noms, et désignait, avec Mgr Darboy, trente-huit prêtres, parmi lesquels le P. Olivaint, le P. Ducoudrav, le P. Clerc, le P. Caubert et le P. de Bengy. On avait réquisitionné des voitures au chemin de fer de Lyon ; on ne put se procurer que deux chariots de factage, dans lesquels on ne parvint à entasser que quarante prisonniers. A neuf heures du soir, les deux charretées, comme on disait déjà au temps de la Terreur, s’éloignèrent sous la garde de fédérés armés[21].

Ce fut un rude voyage ; assis sur de simples banquettes de bois placées en travers, exposés à tous les regards, à toutes les insultes de la populace et des gardes nationaux qui les escortaient, les prisonniers parcoururent lentement les quartiers populeux de Saint-Antoine et de la Bastille où l’insurrection était encore maîtresse. A leur arrivée sur la place de la Roquette, ils furent accueillis par les vociférations et les applaudissements d’une foule immense oui criait : « A mort les calotins ! »

« Les deux voitures pénétrèrent dans la cour de la Grande-Roquette ; les otages descendirent et furent réunis pêle-mêle, dans le parloir éclairé d’une lanterne. Le directeur, François, homme violent et féroce se réserva l’honneur de faire l’appel ; il v procéda avec une sorte de lenteur emphatique, dévisageant 1 archevêque, regardant avec affectation le P. Caubert et le P. Olivaint, car il voulait voir, disait-il comment est fait un jésuite[22]... Portant leur petit paquet sous le bras, placés les uns auprès des autres comptés plusieurs fois, les otages restaient impassibles, debout et cherchant un point d’appui contre la muraille, car le trajet dans les voitures de tractage les avait extrêmement fatigués... On traversa l’avant-greffe, on gravit le grand escalier, et, tournant à gauche, on pénétra dans la quatrième section. Une sorte de classement hiérarchique présida au choix des cellules : Mgr Darboy eut le n° 1, M. le président Bonjean le n°2... Dès qu’un des otages avait franchi la porte de son cabanon, celle-ci était fermée ; on poussait le gros verrou et un tour de clef « bouclait » le malheureux. Nulle lumière ; l’obscurité était complète dans ces cachots : on tâta les murs, on essaya de se reconnaître dans la nuit profonde[23]... »

« Mais, dans plusieurs cellules, dit le P. de Ponlevoy, il y avait cette présence réelle de Jésus d’où rayonnent la lumière et la paix. »

Les otages, durant un long mois, avaient été condamnés, dans la prison de Mazas, à un isolement absolu. Quelle ne fut pas leur joie, quand, le lendemain, on les fit descendre par l’escalier de secours et qu’on les réunit dans le premier chemin de ronde ! On s’embrassait, on se consolait, on se confessait.

« J’ai vu tous vos Pères et je leur ai parlé, dit un témoin ; ils étaient calmes et souriants au soir de leur vie comme à l’aurore d’un beau jour. Le P. de Bengy n’avait rien perdu de son sang- froid et de sa gaieté ; le P. Gaubert, de son recueillement suave et modeste ; le P. Clerc, de sa généreuse allégresse ; le P. Ducoudray, de sa virilité simple et digne, le P. Olivaint, de sa vive énergie et de sa paix radieuse.[24] »

Ce fut dans une de ses récréations que l’ancien recteur de Vaugirard se trouva tout à coup en face de M. Chevriaux, proviseur du lycée de Vanves, jeté en prison pour être resté jusqu’au dernier moment à son poste.

... « Ancien condisciple du P. Olivaint à l’École normale, raconte M. Chevriaux dans une lettre adressée au P. de Ponlevoy, il y avait trente-quatre ans que je l’avais revu, lorsque nous nous sommes rencontrés à la prison de la Roquette, le mercredi 24 mai, à l’heure de la promenade en commun de tous les otages. C’est lui qui vint se faire reconnaître à moi, me serrer la main et m’embrasser avec effusion, non sans un retour mélancolique sur les douloureuses circonstances de cette étrange entrevue, en un pareil lieu, et après une vie départ et d’autre si diversement agitée. Puis me prenant à part, le P. Olivaint, la main dans la mienne, d’un ton à la fois affectueux et grave, me tint le langage d’un prêtre et d’un ami, et voulut s’assurer si je comprenais comme lui notre situation et ce qui nous restait à faire. Évidemment son sacrifice était fait : depuis l’avant-veille, il n’avait conservé aucune illusion, aucune lueur d’espérance ; et sa ferme amitié ne chercha pas à dissimuler un sentiment de satisfaction quand je lui avouai que je voyais les choses comme lui, que du reste rien ne nous séparait en ce moment suprême, et que j’avais eu le bonheur de trouver déjà auprès de mon compagnon de cellule, prêtre des Missions étrangères, ce que je lui aurais demandé si notre rencontre avait eu lieu un jour plus tôt. « Fort bien, mon cher camarade, me dit-il avec son calme sourire ; mais il me semble que vous m’apparteniez et que j’ai un peu le droit d’être jaloux. »

« J’ai revu le P. Olivaint le lendemain jeudi, après la mort de Mgr l’archevêque, et aussi le vendredi, jour où il devait lui-même subir le martyre. J’ai eu le triste bonheur de converser chaque fois longtemps avec lui : sans insister sur l’imminence trop visible du péril, il détournait évidemment la pensée de son interlocuteur, comme la sienne, de tout ce qui aurait pu éveiller de vaines espérances ; et sa courageuse charité s’attachait à faire regarder en face une destinée pour ainsi dire inévitable, à hausser le cœur au niveau de la dernière lutte. Faisant bon marché de sa propre vie, il rabaissait son dévouement à lui, prêtre de l’Église militante, aux proportions les plus simples et les plus modestes ; et pour soutenir des défaillances bien naturelles, presque légitimes, à l’entendre, il s étudiait à relever et à grandir notre sacrifice que les liens du sang et de la famille semblaient rendre plus difficile à accomplir. « Dans ces conditions, disait-il, une mort chrétienne est vraiment comme un second baptême ; et l’on peut s’abandonner avec la plus entière confiance à la miséricorde de Dieu. »

« J’ai le douloureux regret de n’avoir pu lui serrer une dernière fois la main au moment du funèbre appel. Tous ceux qui se sont trouvés auprès de lui a cette heure suprême ont rendu témoignage de la fermeté calme et sereine, de la simplicité héroïque dont il a fait preuve. »

Le P. Olivaint entendait mourir, comme il avait vécu, uniquement occupé du service de Dieu et du salut des âmes. Son zèle était ingénieux à saisir la moindre occasion d’édifier, de fortifier ses compagnons de captivité. « Il me prêtait ses livres, raconte M. Bayle, vicaire général de Paris, et il m’engageait à commencer la retraite. Il me montra encore un petite image de la sainte Vierge, nouvellement édité : au milieu des tètes de tigres qui formaient l’encadrement, le divin Enfant reposait avec sérénité sur le sein de sa mère : « Voyez donc, me dit-il, comme c’est bien là notre situation. »

Une vénération compatissante poussait le P. Olivaint à s’attacher surtout à la personne de l’archevêque de Paris. Souvent l’infortuné prélat, affaibli par les privations et par la souffrance, demeurait à moitié couché sur son grabat. Alors le P. Olivaint venait s’asseoir à ses pieds et ensemble -ils parlaient du passé et du présent, pouvaient-ils encore parler de l’avenir ? Que l’on s’entendait bien après avoir souffert ensemble pour la sainte Église et le nom de Jésus ! Dès le premier jour, les vivres commencèrent à faire défaut à la Roquette ; le pain même devenait rare. Sans doute le combat des rues qui gagnait toujours du terrain, gênait le ravitaillement ordinaire. Le P. Olivaint prenait dans ce qui lui restait encore un peu de pain d’épices ou de chocolat en tablettes ; ainsi il était donné à un pauvre religieux de faire la charité à un archevêque de Paris[25] !

« Le mardi matin, raconte encore M. l’abbé Bayle, je suis allé voir Monseigneur dans sa cellule ; je l’ai trouvé assis sur sa paillasse et le P. Olivaint assis lui-même à côté de lui. Je n’ai passé qu’un moment avec eux ; mais tout dans leur attitude me faisait supposer que le pontife avait dû témoigner au religieux la plus grande confiance. »

Le 24 mai, fête de Notre-Dame auxiliatrice, fut pour les captifs, dont plusieurs, le soir, devaient être martyrs, une journée mémorable. Au dehors, la ville en feu retentissait du fracas de l’horrible bataille ; au dedans, un silence mystérieux régnait dans les cellules transformées en autant de sanctuaires. Le P. Olivaint porta la sainte communion à Mgr l’archevêque de Paris et à Mgr Surat ; le P. de Bengy, à M. Deguerry, curé de la Madeleine. La manne divine se multiplia si bien, que chacun des prêtres enfermés dans le corridor du premier étage, en reçut une parcelle. Les laïques, qui tous avaient le pardon sacramentel, s’unirent par la foi et le désir à ces agapes dignes des catacombes.

Le moment était solennel. Le pouvoir insurrectionnel, refoulé de toutes parts, était venu s’installer dans la mairie du XI e arrondissement, à deux cents mètres à peine de la Roquette. Les bourreaux étaient à portée des victimes. Le jour s’achevait, quand le pas cadencé d’une troupe d’hommes en armes retentit dans l’escalier et les corridors. Qui allait mourir ? Les otages, l’œil au petit judas de leur porte, regardaient et attendaient. Une voix forte retentit : « Darboy ! » A l’extrémité du couloir, l’archevêque, d’une voix très-calme, répondit : « Présent ! » On appela successivement ainsi M. Bonjean, M. Deguerry, les PP. Clerc et Ducoudray, l’abbé Allard. Pour cette fois, ce fut tout ; le lugubre cortège s’éloigna, et le silence se fit dans la quatrième section. Quelque temps après, on entendit deux feux de peloton successifs et quelques coups de fusil isolés. Il était alors huit heures moins un quart du soir.

Les survivants à genoux dans leurs cellules, prièrent pour les généreuses victimes dont ils s’attendaient à partager le sort. Au milieu de la nuit, ils eurent une alerte et pensèrent que leur tour était venu. Le silence profond avait été troublé tout à coup par le pas lourd de plusieurs hommes qui marchaient dans le corridor. On ouvrait des cellules ; on parlait à voix basse.... C’étaient les dépouilles des morts que les assassins se partageaient. Un geôlier ayant trouvé, au n° 7, occupé par le P. Ducoudray, avec « des soutanes de jésuites, » des papiers qui lui paraissaient sans valeur, vint à l’heure même les remettre au P. Olivaint. Celui-ci, à cette vue. ne pouvait plus avoir aucun doute ; il s’écria vivement : « Un crime ! » On lui répondit : « Prenez garde et taisez-vous. »

Jusqu’au matin, les otages restèrent sous le coup d’une émotion poignante, tandis que d’effroyables détonations déchiraient l’air et que la flamme des incendies rougissait au loin le ciel.

Quand le jour parut enfin, le P. Olivaint dit à M. Bayle : « Cette nuit j’ai beaucoup prié pour vous ; j’ai entendu faire du bruit à votre porte, et j’ai cru qu’on était venu vous chercher. » Puis il ajouta qu’il se rappelait constamment un passage de la vie de saint François de Sales où il est dit que ce saint évêque, se trouvant un jour sur le lac de Genève dans une toute petite barque, fut assailli par une affreuse tempête ; il était porté à la cime des flots et retombait aussitôt comme dans un gouffre. 11 était calme et heureux, disait-il, parce que jamais il ne s’était mieux senti porté par la main de Dieu.

De son côté, le P. Caubert, penché à sa fenêtre et conversant avec son voisin, M. Petit, secrétaire de l’archevêché de Paris, lui disait : « Si vous voulez, nous allons chanter ; la musique dissipe la tristesse et fait du bien. » Et il entonnait un pieux cantique sur le Sacré-Cœur.

Le P. de Bengy trouva dans la cellule du P. Clerc un billet écrit de sa main et daté du jour même de sa mort, dans lequel il témoignait de sa parfaite assurance et de sa joyeuse résignation.

« Le jeudi à midi, écrit M. l’abbé Lamazou, on nous permet une récréation commune dans la même cour que la veille. Les visages sont plus tristes, mais les cœurs sont aussi fermes.... Je m’entretiens vingt minutes avec le P. Olivaint ; frappé dans ses plus chères affections, il conserve encore sur les lèvres un gracieux sourire ; je renonce à dépeindre sa figure et à reproduire sa conversation. Son visage avait quelque chose de vraiment idéal, et sa parole était celle d’un ange. Sur la proposition de Mgr Surat, de M. Bayle et du P. Olivaint, les prêtres font vœu, si Dieu daigne les arracher à la mort, de célébrer pendant trois ans, le premier samedi de chaque mois, une messe d’actions de grâces en l’honneur de Marie. »

Le P. Olivaint comptait sur une autre délivrance ; il faisait ses adieux, comme un voyageur à l’heure du départ. « Mon Père, disait-il avec transport au P. Bazin en lui prenant la main, hier soir deux de nos Pères sont partis pour le ciel, et cela doit recommencer aujourd’hui pour vous et pour moi ; ne nous. séparons pas* sans nous embrasser. » Il causa ensuite avec Mgr Surat[26], et, revenant encore au P. Bazin, il le pressa fortement sur sa poitrine en disant : « Mon Père, adieu ! nous ne nous reverrons plus probablement sur la terre, mais au ciel. »

Le 26 mai tombait juste un vendredi ; le jour était bien choisi pour gravir un calvaire et subir une passion. Le temps était à la pluie ; les prisonniers se promenaient dans le triste corridor sur lequel s’ouvraient leurs cellules, quand, vers quatre heures du soir, le brigadier Ramain parut. Son premier mot, prononcé d’une voix rude, ne laissa aucun doute aux otages ; on venait chercher une fournée. « Attention ! Répondez à l’appel de vos noms ; il m’en faut quinze. »

Le P. Olivaint, appelé le premier, répond aussitôt : « Présent ! » et, traversant le corridor, il va se placer vis-à-vis des prisonniers pour commencer la rangée des victimes. Après lui vient le tour du P. Caubert. Ramain a peine à déchiffrer le nom du P. de Bengy. Celui-ci s’approche et dit simplement : « C’est moi. » Parmi les élus se trouva le vieil ami du P. Olivaint, l’apôtre des jeunes ouvriers de Paris, le saint abbé Planchât.

Au moment de franchir le seuil de la prison, le P. Olivaint s’aperçoit qu’il tient encore à la main son bréviaire, livre cher et sacré, désormais superflu. Moins pour se défaire de ce vade mecum du prêtre que pour le sauver de sacrilèges souillures, il le remet au concierge en disant : « Tenez, mon ami, voici mon livre. » Mais à peine celui-ci a-t-il reçu ce legs précieux, qu’un officier fédéré s’élance comme un forcené, le lui arrache des mains et le jette au feu. Le concierge se hâta de le retirer des flammes, dès que cet énergumène se fut éloigné. Il se proposait de le conserver comme une relique, et résista même aux instances d’un haut personnage qui vint lui en offrir un grand prix. « Plus tard cet homme probe et délicat s’en est dessaisi en notre faveur, dit le P. de Ponlevoy, sans vouloir en retour accepter aucune gratification. C’est bien en effet ce grand bréviaire in-4° qui nous était connu : noirci par la fumée, à demi rongé par les flammes, il est encore marqué par un signet à la date du 26 mai[27]. »

Cependant les gendarmes enfermés dans la première section étaient descendus deux à deux et marquant le pas. Le peloton d’escorte ouvrit les rangs pour les recevoir ; après eux vinrent les laïques[28], puis les prêtres[29].

Un signal fut donné, et le cortège des cinquante- deux victimes se mit en marche. Les gens du quartier, émus de compassion, le regardaient passer. Dans le haut de la rue de la Roquette, une femme cria : « Mais sauvez-vous donc ! » Il est certain que toute maison se serait ouverte pour les recevoir.

On tourna à gauche et on s’engagea sur le boulevard Ménilmontant dont on suivit la droite, le long du mur qui borde le cimetière du Père-Lachaise. A la barricade qui se dressait sur le boulevard, devant la rue Oberkampf, une compagnie du 74e bataillon renforça 1" escorte ; puis on gravit la longue chaussée de Ménilmontant. Jusque-là, seul un vieux prêtre, le P. Tuffier sans doute, avait été insulté par quelques fédérés ; la foule continuait à se montrer sympathique. Mais dès qu’on eut pénétré dans la rue de Puébla, une masse énorme de vagabonds en armes, de galériens, de déserteurs, de femmes ivres ou furieuses, enveloppa de tous côtés les otages, criant : « Livrez-nous les prisonniers... à mort les calotins ! » La marche devenait plus lente et plus difficile, à mesure qu’on s’engageait dans l’étroite rue des Rigoles qui fait suite à la rue de Puébla. On fit halte, pendant vingt minutes, à la mairie, aujourd’hui détruite, du XX e arrondissement ; là, un homme féroce, Gabriel Ranvier, cria aux otages qui passaient devant lui : « Vous avez un quart d’heure pour faire votre testament, si cela vous amuse ! » Cette cruelle sentence fut accueillie par des trépignements de joie. « Va me fusiller tout cela aux remparts, » poursuivit Ranvier en s’adressant à un ignoble personnage, Émile Gois, qui jusqu’à ce moment commandait l’escorte. La foule organisa une sorte de marche triomphale. Une vivandière vêtue de rouge, le sabre à la main, s’avançait à cheval ; après elle, tambours et clairons sonnaient la charge ; Un jeune homme de vingt ans à peine, sorte d’acrobate, dansait en jonglant avec son fusil. La foule armée pressait les otages : des femmes s’élançaient pour leur donner des coups de poing, des coups de griffe. « Ici, ici, criait- on, il faut les tuer ici ! » La rue de Paris, qu’on suivait, est fort longue ; ce fut vraiment pour les martyrs la voie douloureuse. Les soldat- avaient une admirable contenance ; derrière eux, à haute voix, les prêtres les exhortaient à bien mourir. Autour des victimes, on chantait, on dansait, on hurlait ; on leur jetait des pierres et d’immondes projectiles[30]. A la croix formée par l’intersection de la rue de Paris et de la rue Haxo, la tête du cortège s’arrêta, la queue continua à marcher, et il y eut une confusion qui permit à des énergumènes de se rapprocher et de frapper les otages au visage. On eut quelque peine à se mettre d’accord sur le lieu de la sanglante exécution ; enfin une voix cria : « Allons au secteur. » Cet avis fut immédiatement adopté.

Hippolyte Parent, dernier commandant en chef de l’insurrection, venait d’y établir son quartier général. Varlin et trois autres membres de la Commune, bon nombre d’officiers fédérés étaient auprès de lui, quand on entendit tout à coup une immense clameur. C’était la foule qui arrivait, entraînant les otages avec elle ; elle se précipita dans la longue allée, bordée de maisons qui forme la cité proprement dite. Quand les otages furent entrés, on ferma une mince barrière de bois ; elle fut aussitôt brisée par la foule. Varlin, membre de la Commune, voulut s’opposer au massacre : « Va donc, avocat ! lui cria-t-on ; ces gens appartiennent à la justice du peuple ! » Les otages, serrés par la foule, acculés dans un espace carré qu’un mur très-bas séparait du jardin, attendaient courageusement la mort[31].

Il y eut un moment très-court d’hésitation ; on entendit armer quelques fusils ; un homme grimpa sur une charrette et lut un papier qu’il tenait en main ; on applaudit. C’est alors qu’un boucher, Victor Bénot, colonel des gardes de Bergeret, incendiaire des Tuileries, se précipita hors d’une maison en criant : « A mort !... » L’horrible massacre commença. Un vieux prêtre se jeta devant un gendarme pour le protéger et reçut les premiers coups. On força les malheureux soldats à sauter par-dessus le petit mur pour les tirer « au vol » ; ils obéirent. Les prêtres refusèrent. L’un d’eux dit : « Nous sommes prêts à confesser notre foi, mais il ne nous convient pas de mourir en faisant des gambades. »

La boucherie dura une heure.... Puis, pour achever les blessés, on se mit à piétiner, à danser sur eux ; on les cribla de coups de fusil et de pistolet ; on les larda de coups de baïonnette ; on ne s’arrêta que lorsqu’on fut certain que tous étaient bien morts.

Le P. de Bengy resta sur la place presque dépecé ; ses vêtements étaient troués déballes, lacérés en tous sens par les sabres et les baïonnettes ; son scapulaire sanglant pendait sur son cœur avec son crucifix tordu par les balles. Le P. Gaubert eût été méconnaissable sans le petit sachet vide suspendu à son cou et son crucifix. Le P. Olivaint avait reçu une balle en plein cœur. On lui avait enlevé la moitié droite du crâne et cassé la mâchoire. Sur sa poitrine on retrouva, avec la médaille de l’œuvre de la première communion, son reliquaire et le portefeuille où il marquait les victoires et les défaites de son examen particulier.

Le lendemain, quelques fédérés vinrent dépouiller les morts, puis ils précipitèrent dans un caveau les cinquante-deux cadavres horriblement défigurés.

[2]1. Actes, p. 49. — Le P. Jean Caubert naquit à Paris le 20 juillet 1811. Après avoir parcouru toutes ses classes avec distinction au collège Louis-le-Grand, fait son droit et trois ans de stage, il exerça pendant sept ans l’office d’avocat au barreau de Paris. Admis dans la Compagnie de Jésus par le R. P. Rubillon, provincial, le 10 juillet 1845, deux mois après le P. Olivaint, il fit son noviciat à Saint-Acheul et prononça ses premiers vœux à Brugelette, le 31 juillet 1847. Il se trouva sur les bancs de la classe de théologie, à Laval, avec Pierre Olivaint, puis, ordonné prêtre, il ne cessa d’être employé dans diverses maisons comme ministre, procureur et confesseur : au grand séminaire de Blois trois ans, à l’école Sainte-Geneviève sept ans, à la maison de la rue de Sèvres dix ans. Il avait fait sa troisième année de probation à Notre-Dame de Liesse, en 1853, et ses derniers vœux, le 15 août 1855, dans la chapelle de la rue Lhomond. C’était un homme admirablement humble, d’une piété simple et solide, très-recueilli, et fort avancé dans les voies spirituelles. Sous ces apparences modestes se cachait un grand cœur.

[3]Le « général » Bergeret, dont le quartier général était à la place Vendôme, avait été, durant le premier siège, capitaine au 83e bataillon. Sous la Commune, ce bataillon avait pour commandant le docteur Goupil ; les gardes nationaux qui arrêtèrent le P. Olivaint en faisaient partie ; il y avait peut-être, comme on a dit, des gens de Belleville avec eux ; mais nous n’en avons pas la preuve.

[5]« En temps normal, tout individu arrêté est écroué d’abord dans une vaste prison attenante au Palais de Justice et qui est le Dépôt près la Préfecture de police, divisée en deux parties distinctes, l’une destinée aux hommes, l’autre attribuée aux femmes... Cette énorme geôle, contenant cent quatre-vingt-quinze cellules et de vastes salles, est disposée pour la détention individuelle et pour la détention en commun ; nouvellement bâtie, dans les dernières années de l’Empire, elle est en fortes pierres de taille, triste, sombre et outillée de manière a défier toute tentative d’évasion. » (M. Maxime du Camp, les Convulsions de Paris. I. p. 82.)

[6]Garreau. ouvrier serrurier, âgé de vingt-quatre ans, connaissant les prisons pour v avoir séjourné, un peu malgré lui, pendant quatre années. C’était un homme dur, menaçant, haineux et sombre, qui ne fut doux ni aux surveillants, ni aux détenus, ni aux otages. » (M. Maxime du Camp, les Convulsions de Paris, I, 88.) A la fin d’avril. Garreau fut envoyé à la direction de Mazas.

[7]« Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu, car je confesserai encore son nom. » (Ps. xli, 6.)

[8]M. le docteur Moissenet fit preuve du plus généreux dévouement à la Compagnie, durant ces tristes jours, et mérita la reconnaissance du P. Olivaint et de tous ses frères.

[11]Allusion à la célèbre méditation des deux étendards dans les Exercices spirituels de saint Ignace (2e semaine, 4e jour). Le P.Olivaint veut dire qu’il se représente, flottant au-dessus de sa prison et de Paris rebelle, « l’étendard de Lucifer, l’ennemi capital de la nature humaine. »

[13]Quel dégoût j’ai de la terre, quand j’aperçois le ciel ! Parole que saint Ignace aimait à répéter.

[14]Le P. Olivaint confond ici la Conciergerie avec le Dépôt. Plusieurs otages survivants ont commis la même erreur ; aucun d’eux ne fut emprisonné à la Conciergerie.

[22]A l’arrivée du cortège, François avait dit : « On pourra peut-être évincer quelques laïques, mais tous les prêtres y passeront — il y a dix-huit siècles que ces gens-là nous embêtent. »

[26]« Si mon regard ne m’a trompé, dit M. l’abbé Amodru, le P. Olivaint confessait Mgr Surat tout en se promenant avec lui. »

[29]Le P. Olivaint, le P. Caubert, le P. de Bengy, de la Compagnie de Jésus ; le P. Radigue, le P. Tuffier, le P. Rouchouse, le P. Tardieu, de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Picpus ; l’abbé Planchât, aumônier de l’œuvre du Patronage ; M. Sabatier, vicaire de Notre-Dame de Lorette ; l’abbé Benoist et l’abbé Seigneret, du séminaire de Saint-Sulpice.

16:14 Publié dans Commune de 1871, Compagnie de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)

La vie du Père Olivaint - Chapitre XVII

http ://www.archive.org/details/pierreolivaintpOOclai

PIERRE OLIVAINT

PRETRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS

PAR LE P. CHARLES CLAIR

1890

CHAPITRE XVII

Le siège de Paris. — La Commune.

Les dernières années qui précédèrent les douloureux événements de 1870, furent signalées par la recrudescence des passions révolutionnaires et antireligieuses. L’Église, les congrégations, les jésuites, dénoncés à la tribune du Sénat et du Corps législatif, redevinrent le thème habituel des déclamateurs de clubs et des journalistes de faubourgs ; le dévergondage des idées fomentait le désordre et préparait l’émeute.

Le P. Olivaint suivait d’un regard attristé les progrès du mal. La faiblesse du pouvoir en face des manifestations démagogiques, l’apathie des bons, leurs divisions intestines lui faisaient prévoir, à courte échéance, la catastrophe ; mais ce qui l’inquiétait plus que la violence des ennemis de l’ordre social, c’était la timidité de ceux qui auraient dû le défendre. Les catholiques eux-mêmes, à les considérer en général, ne lui paraissaient pas déployer un courage égal au péril. Nous trouvons, dans ses notes, cette plainte énergiquement exprimée : « Conduite des catholiques. — Comme ils s’effacent, au lieu de s’affirmer ! comme ils se trahissent, au lieu de se soutenir ! comme ils se retirent, au lieu de s’avancer ! comme, seuls, ils font des concessions ! comme ils exaltent leurs adversaires et rabaissent leurs défenseurs ! comme chacun prétend avoir exclusivement l’Église pour soi et lutte contre les autres !... »